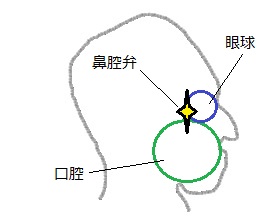

前回は鼻腔弁の位置について触れたが、念のためこれを図示しておこう。

顔を横から見た図では、鼻腔弁は黄色い星印のあたりになる。

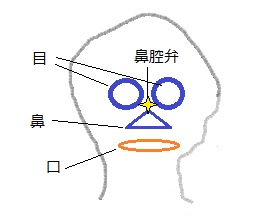

正面から見ると、こんな感じ。

鼻腔弁を黄色い星印で示したのは、単に目立たせるためだ。別にx印でも構わない。鼻腔弁が星形をしている、というつもりはまったくないので、誤解しないこと。この場所こそが、頭声を出すパワースポットなのだ。

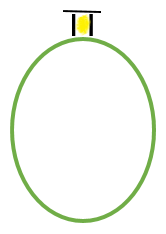

僕がイメージする鼻腔弁の形状は、平行に並んだ2枚の筋肉の壁(あるいは柱)が、固い天板を支えている感じだ。壁の間は息の通り道になっている。壁は天板につながっていて、頭の前後から見ると、弛緩時には鳥居のような形をしている。

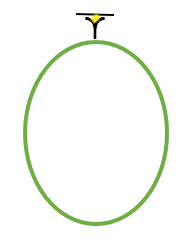

この壁(あるいは柱)は柔軟で、しかも根本のほうは自由に動かせるので、壁の根本同士をくっつけるようにたわませていくと、息の通路がY字型に狭まって息圧が強まる。そして、この壁が振動することで声が生まれる、というイメージだ。

口腔の上に位置する鼻腔弁を、頭の前または後ろから見た模式図はこんな感じだ。緑の線で囲まれた卵型の部分は、口腔のスペースを表している。黄色い部分は、鼻腔弁を通る息と考えてほしい。鼻腔弁は弛緩しているので、黄色いスペースはある程度広い。

鼻腔弁を閉じて声を出すときは、次の図のようになる。黄色いスペースが収縮して小さくなっているのがわかる。そして、鼻腔弁の閉じた部分が振動して声を出すのだ。トランペットが音を出す原理とちょっと似ている。

鼻腔弁の2枚の壁を接近させる方法を体でつかむことが、頭声を出す大きなポイントだ。

もう1つのポイントは、発声時に口腔を使う必要はほとんどない、ということだ。

口腔はひたすら大きく空間を開けておくだけでよい。なぜならここは共鳴を作るだけの場所だからだ。母音に応じて形は多少変わるが、それぞれの母音がもっとも明瞭に響くよう、最大限広げたままにしておくのが基本だ。口から声を出そうとする必要はない。鼻腔弁で頭声が出ると、増幅された声が自動的に口から出てくるので、口では何もする必要がないのである。

さらにいうと、鼻腔弁で生まれた頭声は、意外なことに鼻腔には入っていかない。鼻腔弁からやや前に進んだかと思うと、不思議にものどへ瞬時に転送されて、そこから自然と口(一部は鼻腔)を通って出てくるのだ。少なくとも僕自身の体感からいうと、そう表現せざるを得ない。

トランペットに例えるなら、鼻腔弁はさしずめ吹き口(歌口)で、口腔はというとラッパ状の開口部にあたる。吹き口は切り離されて、本体の上に乗っている。管は途中で切れているが、実は目に見えないパイプでつながっていて、吹き口から吹き込んだ息は、不思議にも後ろに回り込んで開口部から出てくる。そんな感じでとらえてほしい。

この形こそ、僕たちが意識すべき発声メカニズムだ。こうした楽器をイメージすると、声をうまく操ることができる。実際に目に見える楽器は、吹き口から開口部までつながった一本のラッパなのだが、あたかも吹き口が独立して本体より上にあるかのようにイメージして吹かないと、うまく音が出せない。僕たちの声は、そんな楽器から生まれる音なのだ。

発声器官を物理的に見ると、のどの奥にある声帯が声を生み、それが口から出てくるだけなのだが、あいにく僕たちの声帯を操る神経は「反回神経」といって、声帯の位置認識を攪乱するよう意地悪く配線されている。だから、見た目どおり素直にのどから声を出そうとしても、うまくいかない。のどを操作しようとしても、声帯以外の部分が緊張するばかりなのである。この神経配線のいたずらに打ち克つには、こちらも頭脳戦で挑む必要がある。そしていろいろと考えた末に、神経を欺き返す手段として僕が編み出した方便が、鼻腔弁なのだ。

あたかも鼻腔弁の位置に声帯があるかのように想像しながら自分の体を操作してみると、不思議にも声帯がこれに応えてくれる。僕はそれを身をもって経験してきた。

こういうキツネとタヌキの化かし合いみたいなことをしないと、声はなかなかうまく操れるものではない。僕たちの体は、残念ながらそういうふうに出来ているのだ。それを踏まえて、ちょっぴり頭脳も使いつつ頭から出す声――それが頭声なのだ。