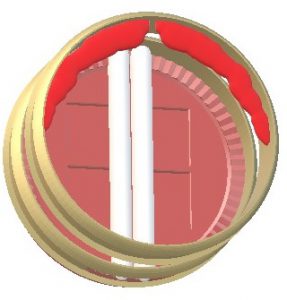

前回示した鼻腔弁の3D図では、指輪を2つ重ねたようなシリンダー形状の中に、鼻腔弁と遮蔽膜が収まっている。これは実際の声帯の構造を模したものだ。声を出すときには声帯本体だけでなく、そのやや上に出没する遮蔽膜(正式には披裂喉頭蓋ひだ)の状態も大きく関係してくるので、両者をセットにして考えるのが妥当なのだ。

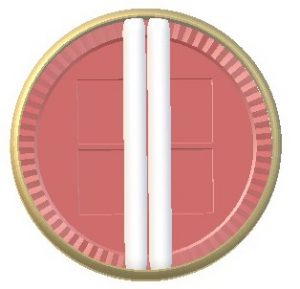

鼻腔弁は、声帯が鼻の奥にあるかのように仮想したモデルだ。形は縦にスリットの入ったコイン状である。この部分を鼻腔弁リングと呼んでおこう。

鼻腔弁の前には、遮蔽膜を収めるリング状のパーツがある。これを便宜上、「遮蔽膜リング」と呼ぶことにする。

鼻腔弁リングと遮蔽膜リングは、セットにして捉えることが重要だ。合わせて1つのコンポーネントと考えてもよいだろう。以後単に鼻腔弁というときには、この統合コンポーネントを指すものとする。

鼻腔弁をこうした二重構造として捉えることは、発声を改善する上で大きな意味をもっている。

声帯の真の姿により近いモデルになるからだ。

鼻腔弁リングと遮蔽膜リングを、それぞれどうコントロールするかを考えることで、声帯全体をより精密に操れるようになるのである。

まず鼻腔弁リングを見てみよう。

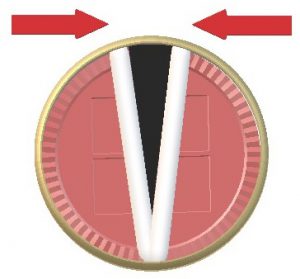

中央のスリットの上端が左右に開いたり閉じたりすることで声を調節するので、この上端部分をどう操るかがカギとなる。鼻腔弁リングを自分の鼻の奥に思い描き、特にその上端部分がどこにくるかを想像しながら、念力を使ってスリットを閉じたり開いたりしてみよう。

念力については以前に触れたかもしれないが、改めて補足しておこう。のどで発声を操作しようとしても力むばかりで効果は薄いので、鼻の奥に念力みたいな指令を送って、うまく反応してくれる場所を見つけ出す必要があるのだ。そんな突飛なことをやっている日本人は、他にいるとしたらちゃんとした声楽家ぐらいかもしれない。でも逆に言えば、彼らが日本人離れした声を出せるのは、実に突飛なことをやっているからなのだ。

発声に限っていえば、念力はある、と僕は実感している。だって、声帯があるはずもない鼻の奥を思念で操作すると、ツボさえ押さえれば声が面白いようによくなるんだもの。これは実践してみなければ絶対に分からないだろう。すぐにつかめる人もいれば、何年もかかる人もいるかもしれない。僕なんか20年以上はゆうにかかっている。たぶんこれは魔法でも超能力でもなくて、声帯の神経配線の特異性に起因する錯覚の産物(声帯が実際はのどにあるのに、鼻の奥で操作しないとうまく反応してくれない)、と考えるべきだろう。僕たちは声帯に欺かれているのだ。だったら欺き返してやればいい。念力を信じたふりをして、逆に声帯を支配してやるのだ。

さて、鼻腔弁リングの上部を開閉する念力は各自で探っていただくとして、その意味について触れておこう。

日本語では一般に声帯の閉じ方がゆるいのではないか、と僕は思っている。息まじりの声、ハスキーな声、だみ声など、きめの荒い声が好まれる傾向があるせいかもしれない。あるいは、遮蔽膜を多用するので声帯をきっちり閉じる必要性がすくないのだろうか。おそらくその両方だろう。

なので、日本人は鼻腔弁リングの上端部分を閉じる習慣がほとんどない。もしうまく閉じ方を会得したら、たぶんその人の声はよりきめの細かい、それでいて芯の太いものになるだろう。

発声を改善するなら、鼻腔弁リングのコントロールが大前提なのである。

そこをクリアできたら、次のハードルは母音の明確化だ。

これもちょっとした突飛な発想がいる。常識的には、母音は口の開け方と舌の位置で決まる、とされている。音声学でもそれが定説なのではないだろうか? 僕はそれにあえて異議を唱えたい。

僕の提起する新説はこうだ。

母音は声帯で声が発せられた直後に、遮蔽膜(披裂喉頭蓋ひだ)の開き具合いに応じて形成される、という考え方である。おそらく口の開きや舌の位置も補助的な役目は果たしているだろうが、それ以前の段階で母音はほぼ出来上がっているのだと思う。

腹話術がその何よりの証拠だ。もし口と舌だけで母音が形作られるなら、腹話術は不可能である。実際には声帯から声が出た直後にもう母音はほぼ形成されているのだ。腹話術はそれをただ増幅させているに過ぎない。口や舌で母音が作られる、という思い込みが僕たちにあるから、腹話術は不思議に思えるのだ。単に前提が間違っているのである。

以前、声帯の様子をファイバースコープで映したYouTube などのビデオをいくつか紹介したが、それらを見ていて気づいたことがある。のど声ではない人たちが喋ったり歌ったりしているときの遮蔽膜の動きが、唇の動きとそっくりなのだ。まるでよくできた操り人形の口みたいに。

ひょっとして母音はこの段階でほぼ出来上がっているのではないか? というアイデアがそこで浮かんだわけである。

オウムが人間のように言葉をしゃべるのも、常識で考えると不思議だ。口や舌がまるで人間とは違うし大きさも小さいのに、なぜあんなにはっきりしゃべっているように聞こえるのか。答えはやはり腹話術と同じで、口や舌ではなく声帯の付近ですでに発音がほぼできているからだろう、と僕は想像している。

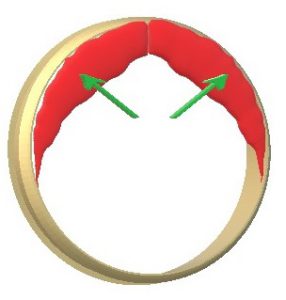

もし遮蔽膜が母音形成に大きく関わっているとすれば、意識的に母音をコントロールするには鼻腔弁の遮蔽膜リングを操ればよいはずだ。これまでは遮蔽膜を引っ込めておくことばかりを考えてきたが、引っ込めた遮蔽膜にもさらに使いみちがあるのだ、という新しい世界が見えてきた。作りたい母音に応じて、遮蔽膜の引っ込め具合を変える、というテクニックである。

僕は「鼻の付け根を広げる」という投稿ですでに遮蔽膜の引っ込め方はある程度把握できていたつもりだが、これを母音と連動させることまではまだ思いついていなかった。

そこで、発声の手順を少々見直してみた。

まず鼻腔弁リングの上端部分を閉じるように念じ、ベーシックな声を形作る。それとほぼ同時に遮蔽膜リングを開くのだが、そのとき出したい母音の口の形、特に上唇の形を思い描き、遮蔽膜リングの開きを上唇の開きとシンクロさせるよう意識するのである。引っ込めた遮蔽膜が上唇と同じ形になるように、と念じるのだ。そうして声を解き放つ。

鼻腔弁リングと遮蔽膜リングの役割分担がこれではっきり意識できた。鼻腔弁リングは声を作り、遮蔽膜リングは母音を作る、という区分だ。これまでは、遮蔽膜リングは単に声の通りを邪魔しないよう開けっ放しにするべきもの、という認識だったが、もっと積極的に発音に関与させるポテンシャルもあったのである。

このアイデアは、すでに歌で試してみて大きな手応えを得ている。これから朗読に応用して実験を重ねるが、おそらく子音の発音についても応用できそうなので、今後さらにインスピレーションが湧くのではと期待している。